こんにちは❣

大宮SHIN矯正歯科の歯科医師Mです。

先日、日本矯正歯科学会が

【ポジションステートメント マウスピース型矯正装置による治療に関する見解】

という記事を発表いたしました🤔

業界がなんとまあ、ざわついたことざわついたこと…

特に注目すべき点は…

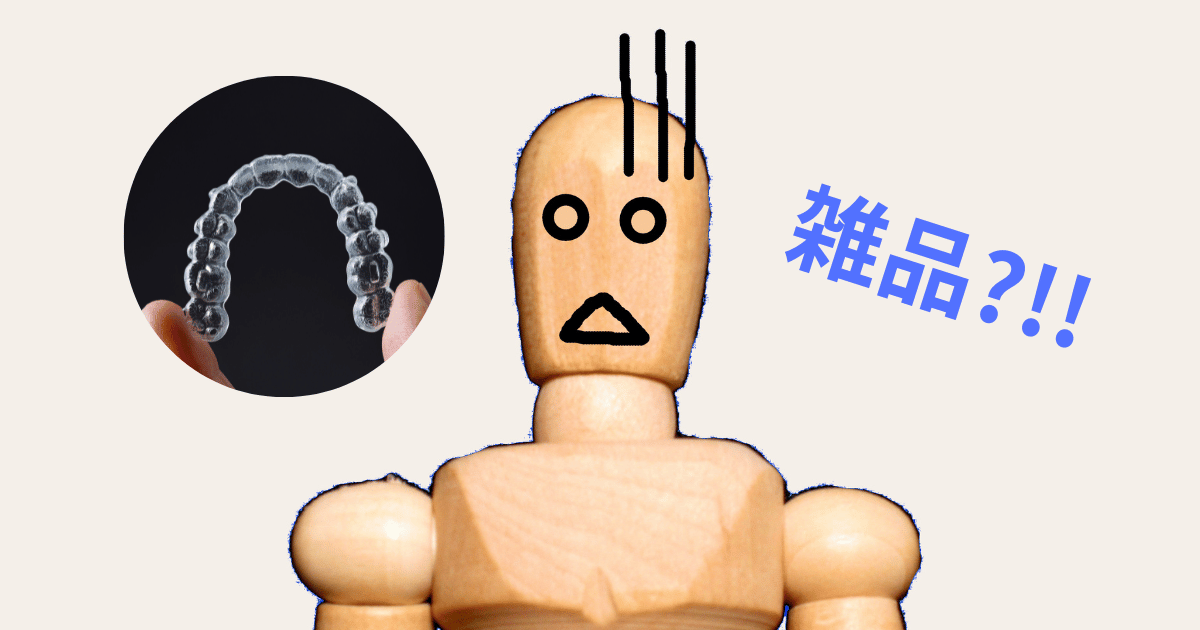

“現在、本邦において問題となるアライナー矯正には大きく分けて2つの種類があります。1つは、技工物としての体裁を整えているが、適切な診察、検査、分析、診断、治療経過の確認が行われていないアライナー矯正、もう1つは、医療機器ではない雑品(注1)を用いたアライナー矯正です。”

の部分です。

雑品…

雑品…

雑品…

(え…じゃあ私の今口の中に入っているこれも雑品…?)

残念ながらそうなんです😭😭

実は日本で市場に出回っているマウスピース型矯正装置はすべて 雑品 扱いなのです…💦

理由はどのマウスピース型矯正装置も【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)】で認められていないからとされています。

しかし、最近多くの矯正専門医院を含めた歯科医院が、マウスピース型矯正装置を用いて矯正治療を行っております。

一体どういうこと…?🙄🙄🙄

と、いうことで今回は 雑品 という扱いをされているマウスピース型矯正装置と当院の考え方についてお伝えできればと思います🧐✨

当院におけるマウスピース型矯正装置(インビザライン)とは

マウスピース型矯正装置は、格安マウスピース型矯正装置 から当院が使用している マウスピース型矯正装置 (インビザライン) まで多種多様ございます。

もともと、アメリカで開発されたマウスピース型矯正装置 (インビザライン) ですがその特許が先日切れました。

よって、そのタイミングで世の中にたくさんの 格安マウスピース型矯正装置 が出回ったということです。

マウスピース型矯正装置としては、インビザライン が最も長い臨床経験を誇り、膨大なデータを所有しています。

したがって、当院ではマウスピース型矯正装置は インビザライン を取り扱うことになっております。

こちらの記事も参考にしてください❣

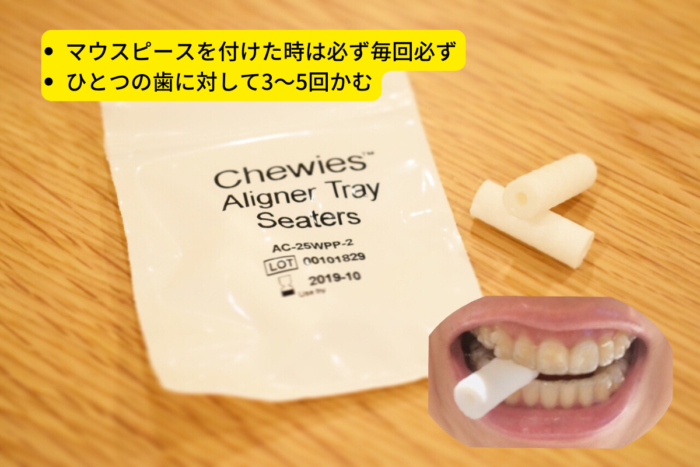

マウスピース型矯正装置(インビザライン)での治療を安全に行うためには?

上記までの流れで、

(じゃあ、マウスピース型矯正装置のインビザラインだったらどこで治療しても同じなのでは…?)

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

実はここからが一番大事な点で、

【矯正治療は、歯科医師であればだれでも行える。】

というのが日本における実際なのです…💦😭😭

よって、最近巷で話題になっている、

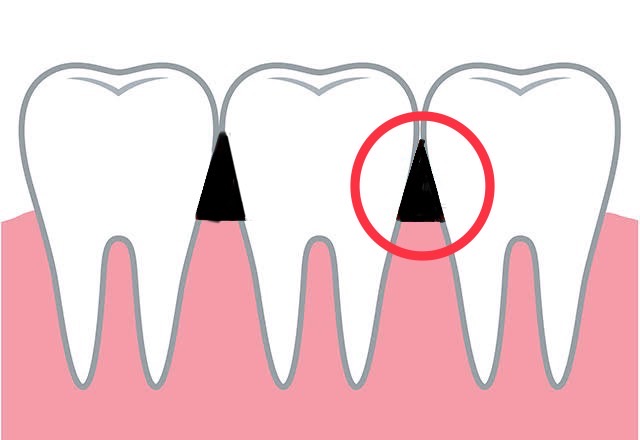

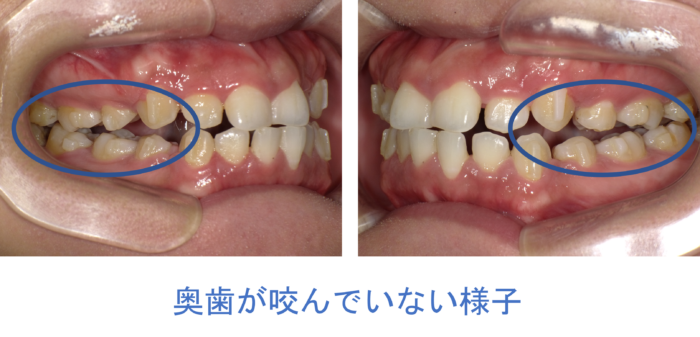

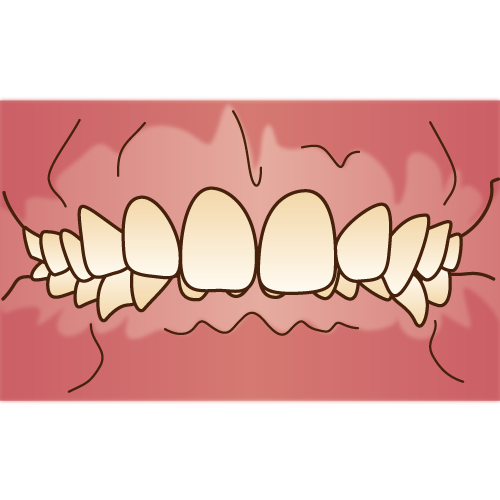

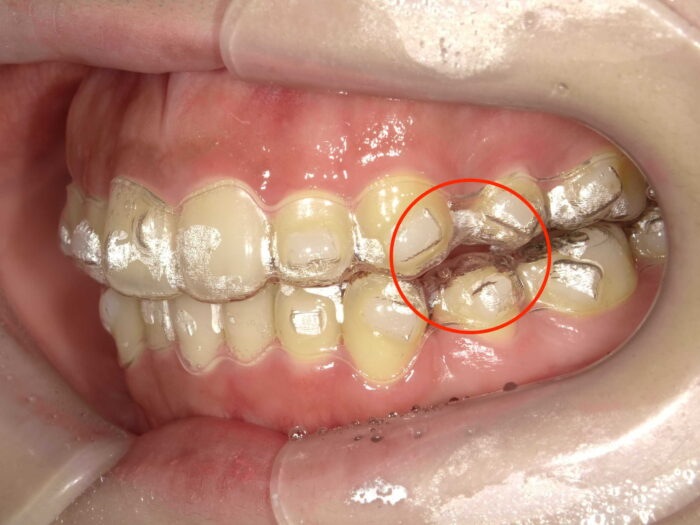

・マウスピース型矯正装置で治療したら奥歯が咬めなくなった。

・マウスピース型矯正装置で治療を続けているが、いつまで経っても治らない。

などといった困ったことが起こりがちなのです。

矯正治療を行うためには、決してツールが問題なのではなく、

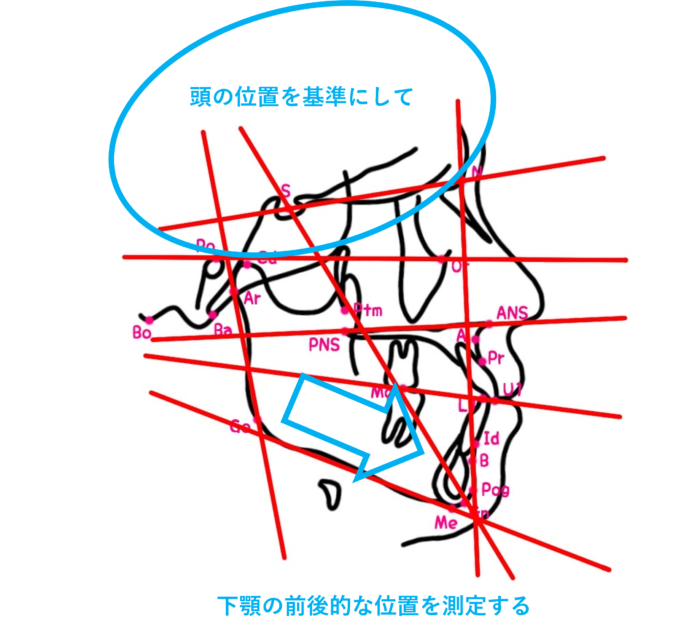

矯正専門の歯科医師が

初診相談から分析・診断を行い

適切な治療計画を立案できること

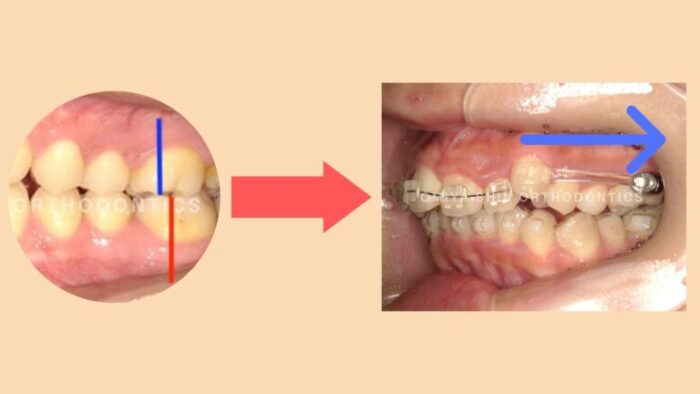

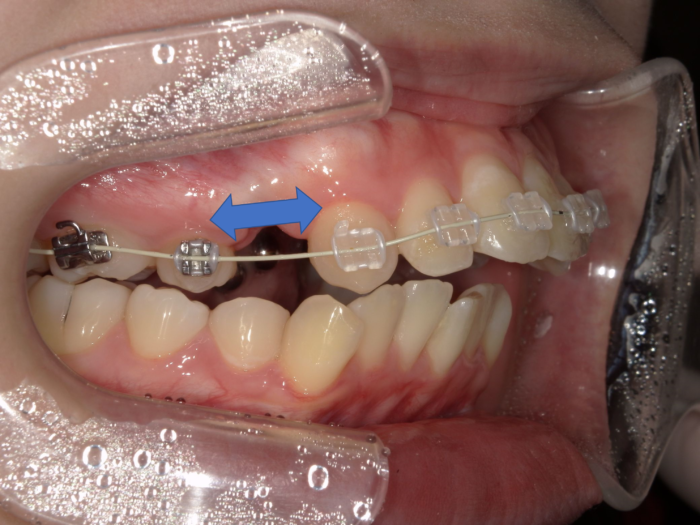

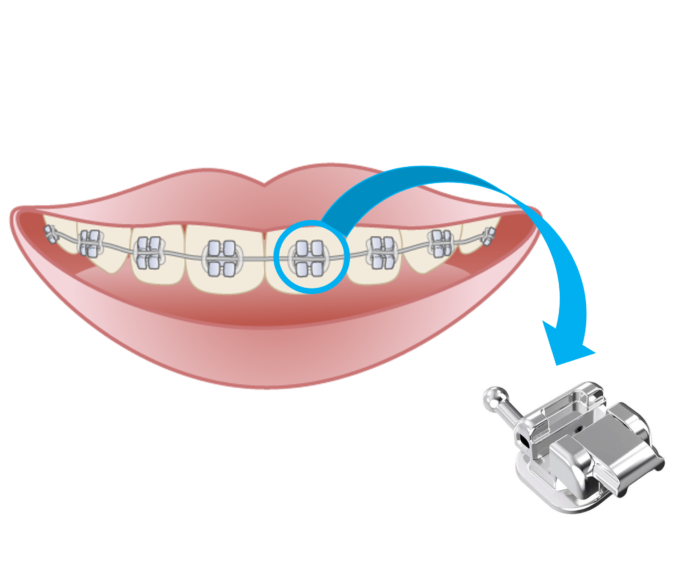

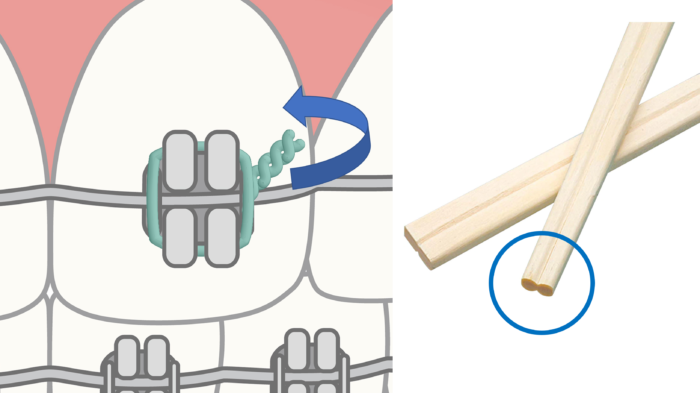

また、マウスピース型矯正装置での治療だけではどうしてもカバーできない部分を

ワイヤー矯正を併用した治療を行うことが可能

であるという点を踏まえ、ご自身の大事な歯の矯正治療を行う医院を選んで頂ければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?😊🔅

当院は、矯正専門医が常駐 している、矯正専門歯科医院 です❣❣

マウスピース型矯正装置 (インビザライン) での臨床経験も豊富ですので、ぜひご相談にいらしていただければと思います🙇

投稿者