こんにちは。さいたま市大宮SHIN矯正歯科 歯科衛生士のSです。

今回のブログでは、去年の9月より当院に導入された口腔内スキャナー(iTero Element アイテロ エレメント)の新機能「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)についてご紹介させていただきます。

口腔内スキャナー(iTero Element アイテロエレメント)とは?

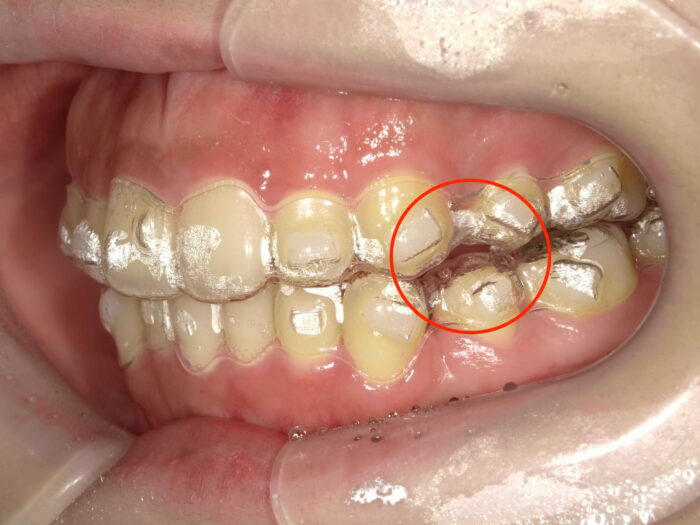

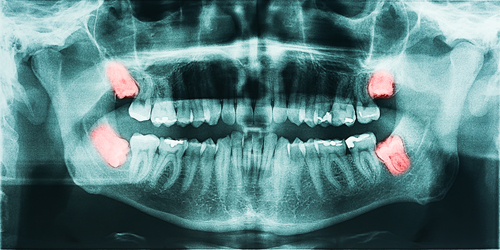

まず、口腔内スキャナーについてご説明します。マウスピース型矯正装置(インビザライン )を始める際に使用するもので、患者様の口腔内をスキャンするための機材です。お口の中をより正確に、かつ患者さまの負担を限りなく軽減させるものでもあります。

詳しくは https://shin-ortho.com/itero-element/もご覧ください。

「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)とは

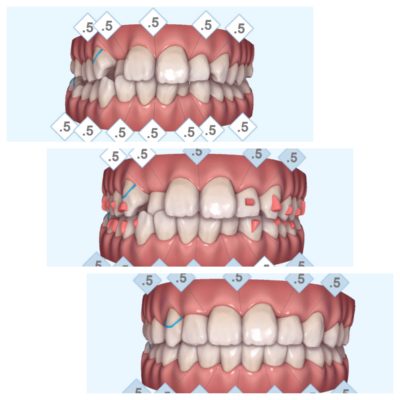

「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)とは、口腔内スキャナー(iTero Element アイテロエレメント)に搭載された矯正治療の簡易シミュレーションです。

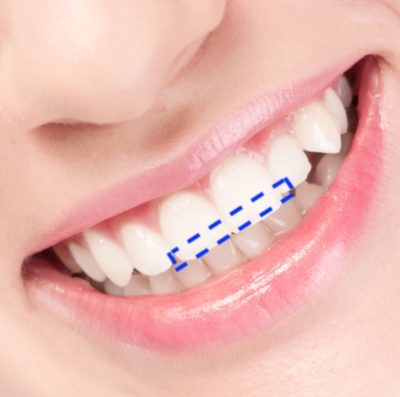

- もし矯正治療をしたら、わたしの歯並びはどんなふうに変わるのか見てみたい

- マウスピースを交換するだけで本当に綺麗な歯並びを手に入れることができるの?

このような、初診カウンセリングで多い質問は、口腔内スキャナー(iTero Element アイテロエレメント)の新機能「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)を行えば、矯正後の歯並びを確認することができるので、治療を始める前の不安が解消されます。

「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)のメリット

「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)は、映像を回転することが出来るため、前方からの歯並びだけではなく、側方や内側からも歯並びを見る事ができます。その為、普段鏡越しでしか見る事のできない、自分自身の歯並びや咬み合わせを、より鮮明に知ることができます。

このシミュレーションがなかった時は、セットアップモデルといって石膏模型や先生の説明で、患者さまは矯正治療後の歯並びを想像していましたが「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)を使う事で矯正後の歯並びをイメージしやすくなっております。

「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)を体験する方法

「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)は口腔内スキャナー(iTero Element アイテロエレメント)が導入されていれば見ることができます。当院では初診カウンセリング時にご希望があれば無料で「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)行っています。

予約状況によっては、当日ご希望いただいてもご案内出来ない場合があるので、事前に、初診カウンセリングご予約時に、「矯正相談と一緒に「Outcome simulation」(アウトカムシミュレーション)希望」との旨をお伝えください♪