子どもの歯の心配といえば、「むし歯」と「歯並び」です。厚生労働省の歯科疾患実態調査によると、むし歯予防への意識が高まったおかげで「むし歯」はだいぶ減ってきました。しかし、増加傾向にあるのが「悪い歯並び」です。

今回は、子供の歯並びが悪くなってしまう原因と、その対策方法についてお伝えします。

目次

歯並びが悪い子どもが増えている原因

子どもの歯並びは顔や身長と同じように遺伝的要素もありますが、自宅での生活習慣も大きく影響します。

指しゃぶりが子どもの歯並びにあまりよくないことは、子育て中のお母さんなら一度は聞いたことがあるかもしれません。

歯は、「舌」から受ける内側からの力と、「唇や頬の筋肉」から受ける外側からの力によって、歯並びがつくられています。このふたつの力のバランスが「悪い癖」によって均等にかからなくなると、歯並びの乱れにつながるのです。

特に子どもの時期は、まだ成長段階で歯を支える顎の骨が柔らかいため、この「悪い癖」の影響を受けやすいと言われています。

しかし逆を言えば、早くから日常生活の中の悪い癖を意識して行わないようにすれば、歯並びへの影響を少なくすることができます◎

自宅でできる!歯並びのために気を付けること3選

呼吸

お子様が息を吸い込む際に「鼻から」ではなく「口から」吸うようになっていませんか?

特にコロナ禍を経たお子様はマスクによって呼吸がしにくくなり、口から息を吸うようになってしまった子が増えています。

口呼吸には様々なデメリットがあります。ウイルスに感染しやすくなったり、口が乾燥したりなどが挙げられますが、歯並びにも大きく影響してきます。

まず、鼻の空洞(鼻腔)と上顎はつながっています。鼻呼吸が出来ていると、鼻から息を吸って鼻腔が広がることで、上顎も一緒に成長が促され、歯が並ぶスペースが確保され、きれいに歯が並びやすくなります。

しかし、口呼吸の場合は、鼻腔を通らないので呼吸で上顎の成長を促すことができません。

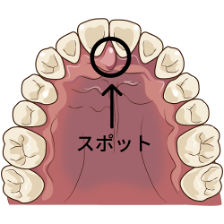

また、舌の先端は「スポット」と呼ばれる上顎の前歯の後ろに当たっている状態が、口を閉じた時の正しい位置です。この位置は上顎を押し広げる作用もあります。

ところが、口呼吸の場合は常にお口がポカンと開いており、空気の通り道を確保するため舌の位置が下がっています。

そのため、上顎を押し広げる力がかからないので、上顎が狭くなり「出っ歯」や「叢生(そうせい)=ガタガタの歯並び」といった不正咬合につながります。

もし、慢性的な鼻づまりが原因で口呼吸になっている場合は、早めに耳鼻科を受診しましょう。

食事

あまり噛まずに飲み込んでいませんか?よい歯並びのためには、食べ物を「しっかり噛む・すりつぶす・飲みこむ」ことが大切です。

柔らかい食べ物や飲み物ばかりでは、歯を使う機会が減るだけでなく、口周りの筋肉も衰え、歯並びが悪くなります。

かみごたえのある食品をメニューに取り入れましょう。また、左右の歯で均等に噛まないと左右の顎の成長バランスが乱れてしまいます。

姿勢

スマートフォンやタブレットなどのデバイスの普及により、前かがみや猫背の姿勢で過ごすことが増えています。姿勢が悪いと気道を圧迫して呼吸を浅くするため、口呼吸になりやすくなります。

また、骨が柔らかい成長期の子どもの時期に、頬杖などの悪い姿勢を長時間続けることは、一点に力が加わり、顎の骨が変形や歪み、奥歯の歯並びにも影響します。

特に食事中の姿勢は歯並びにとって重要です。食べる時の姿勢が悪いと、舌や唇まわりの筋肉が食べ物を飲み込むための正しい動きをしなくなり、歯並びが悪くなります。

食事中は正面を向き、背筋を伸ばして、 地に足をしっかりつけた状態で食事をしましょう。奥歯でかむことや、正しい飲み込みがしやすくなります。

早めに治そう!子どもに多い悪い癖と対策方法

舌癖

舌癖(ぜつへき:舌の悪い癖)の中でもとても多い癖が「舌で前歯を押す癖」です。

確認方法としては、子どもに「イーッ」と噛んだ状態にさせたときに、歯と歯の隙間から舌が見える子は要注意です。

口を閉じた状態で、前歯の隙間から舌が見えるということは、日常的に前歯を押している可能性があります。

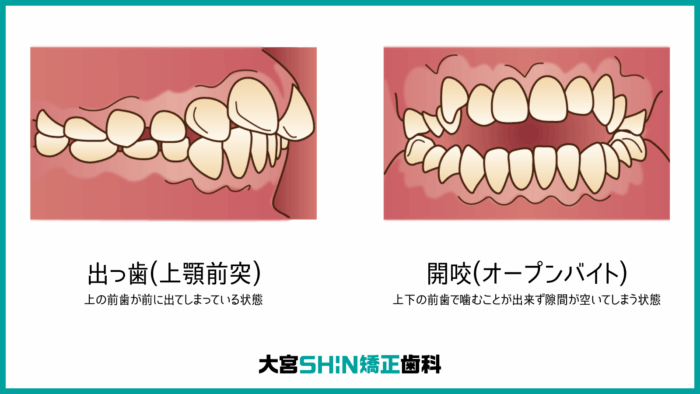

舌で前歯を押す癖があると、「出っ歯(上顎前突)」や「開咬(かいこう)=オープンバイト)」になりやすいです。常に舌で前歯を触らないようにしましょう。

指しゃぶり

指しゃぶりも歯並びに大きく影響する癖の一つです。

3歳頃まではあまり問題ないとされており、むしろ自然なことです。しかし、4歳以降も指しゃぶりを続けていると歯並びに大きな影響を与えてしまいます。見つけ次第やめさせるようにお伝えをしましょう。

舌癖と同じように前歯を前方に押し出す力が加わり、「出っ歯(上顎前突)」や「開咬(オープンバイト)」の原因になります。

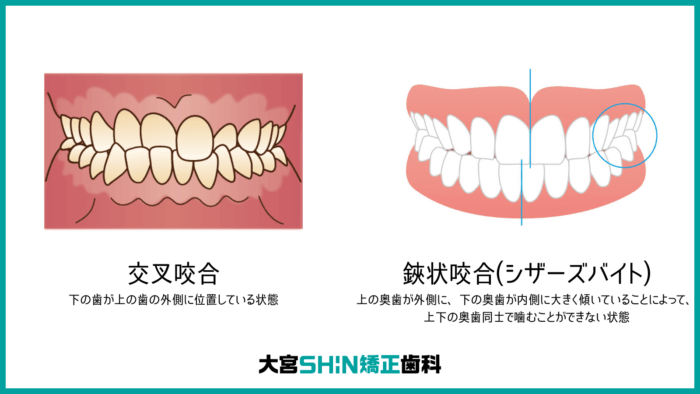

また、頬をすぼめて指しゃぶりをしている場合は、「交叉(こうさ)咬合」や「鋏状(はさみじょう)咬合」などの不正咬合になる場合もあります。

タオルや爪を噛む癖

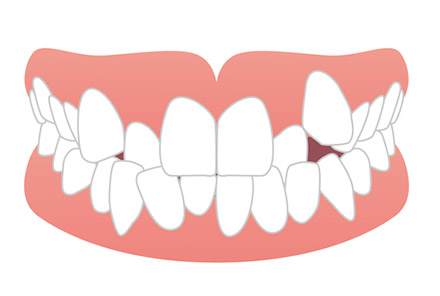

タオルや爪を噛む癖があると前歯に余計な力が加わり、「叢生(そうせい)=ガタガタの歯並び」の原因になります。また、特定の歯だけに力がかかりやすいので、歯が1本だけ飛び出した状態になることもあります。

指しゃぶりや爪をかむ癖は精神面との関わりが強く、寂しさや不安を紛らわす行動と言われています。叱ったり無理やりやめさせようとすると、ストレスを与えてしまい逆効果になってしまいます。

自分自身でいけないことだと少しずつ気付かせてあげ、「やめたい」と思えるようにサポートしていくことが大切です。

唇を噛む癖

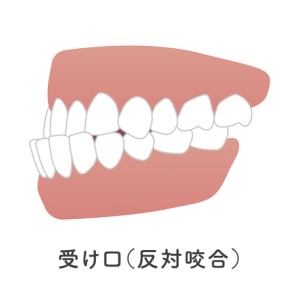

上唇を噛むと「受け口(下顎前突)」、下唇を噛むと「出っ歯(上顎前突)」の原因になることがあります。

唇の癖は無意識で行われている場合が多く、この癖を行っていたら優しく指摘してあげましょう。

癖がなかなか治らない場合は

これらの歯並びを悪くする子どもの癖を早めに気づき、改善すれば不正咬合を予防することができます。

とはいえ、癖とはついついしてしまいがちなものです。治すためには本人が自覚し周囲がサポートしながら根気と時間が必要になるでしょう。

そのため、当院では矯正治療と並行して、癖を改善するMFTトレーニング(口腔筋機能療法)を行っています。

当院のMFTトレーニングでは、現状どのような癖があるかを確認し、癖を改善するために必要なトレーニングをお伝えし、ご自宅で実施していただきます。

癖を治したいけど何をするべきなのかわからない、癖を止めさせるコツを知りたい、そもそも癖があるのかわからないなど、些細なことでも構いませんので、気になった方はお気軽に当院へご相談ください◎

最後に

今回は歯並びに影響するお口の癖についてお伝えいたしました。

歯並びが悪くならなように予防をしていくことは大切ですが、すでに歯並びに影響が出ていても遅くはありません。

矯正治療をした場合、歯並びが改善された後に悪い癖が残っていると、再び悪い歯並びに後戻りする確率が高くなります。

少しでも歯並びが悪くなってしまう原因を減らすために、日ごろから意識をし、必要であればトレーニングを取り入れましょう。

当院では無料初診相談を行っています。ご自身やお子様の歯並びが気になる方、癖を治したい方など、お気軽にご相談ください!