今回のブログでは、歯科矯正用アンカースクリュー(ネジ)を用いたワイヤー矯正についてお伝えしていきます。

ワイヤー矯正で治療している方の中には、アンカースクリューを使用している患者さま・していない患者さまとまちまちだと思います。

どのような患者さまにアンカースクリューを用いるのか?そもそも、このアンカースクリューとはどういうものなのか?今回はそういった疑問点に対して詳しくお答えしていこうと思います🦷🔩✨

矯正用アンカースクリュー(ネジ)とは?

歯科矯正用アンカースクリューは、歯を動かすための補助器具として用います。

直径1~2mm、長さは6~10mm前後の小さなスクリュー状のもので、材質は人工関節や人工歯根にも使用されるチタン製ですので、生体に対して優しい材質と考えていただければと思います。

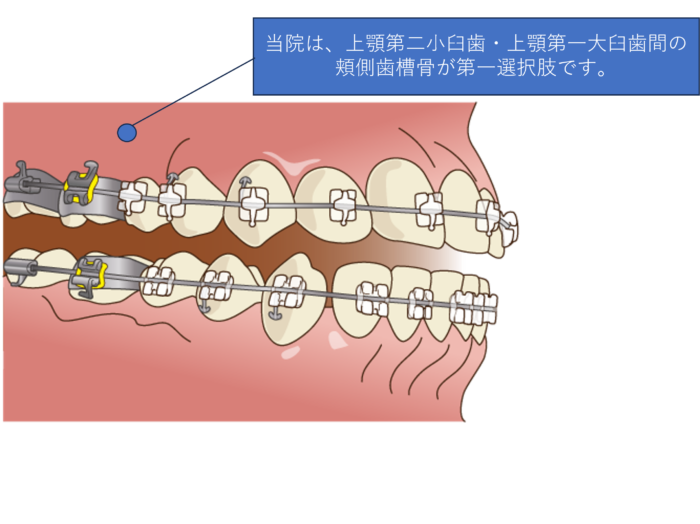

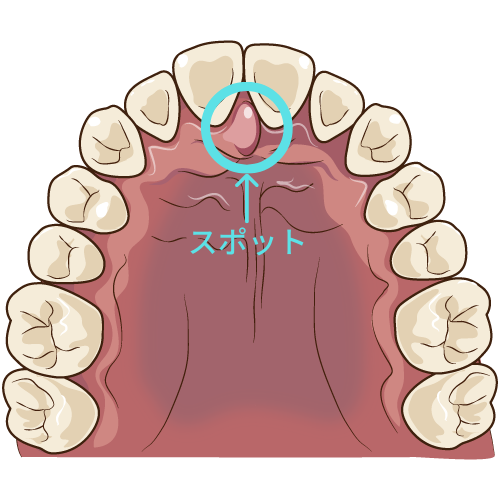

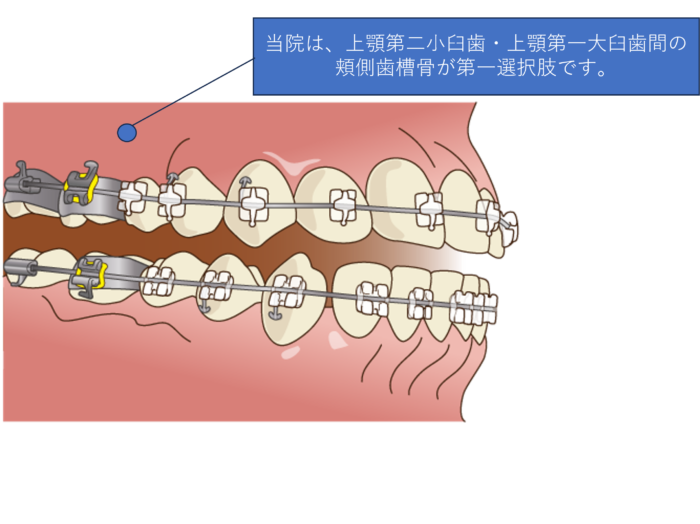

埋入する部位は様々で、上顎であれば口蓋・上顎歯槽骨、下顎であれば、下顎歯槽骨に埋入します。

埋入部位に応じて、アンカースクリューの長さを変更します。

当院では主に、上顎臼歯部頬側歯槽骨に埋入しております。

ところで、『ネジ』と言われると、少し怖い印象はありませんか…?😱

私たちは「骨にピアスを打つ感覚」とお伝えすることがあります👂📍

実際、埋入はいつもの診療台の上で、歯を抜いた時と同じ歯科用局所麻酔を打って行います。

しかも、歯を抜くときよりも少量の麻酔で済んじゃいます👌🔅

どうでしょう?多少は不安が軽減できましたか?😂

歯科矯正用アンカースクリュー(ネジ)を併用したワイヤー矯正治療とは?

ワイヤー矯正でアンカースクリューを用いる理由は様々ですが、一番の理由は抜いた歯のスペース分、歯を大きく動かしたいときです。

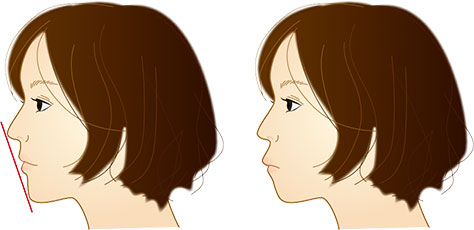

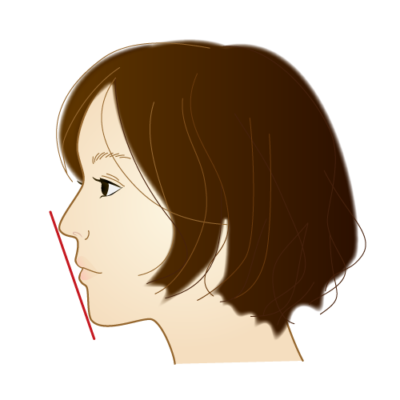

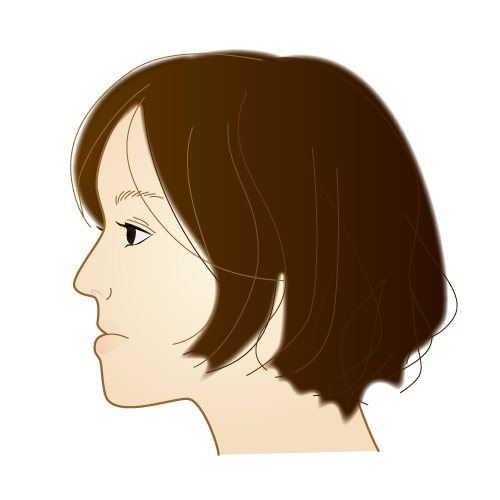

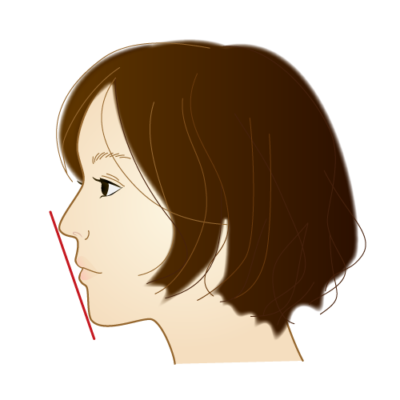

最近は横顔の突出感の改善をご希望される患者さまも増えてきました。

横顔の突出感とは、鼻先から顎先を結んだ線(E-line)に対して、上唇・下唇が前方に突出している様子をいいます。

その横顔の突出感の改善のためには、上唇・下唇を後方に引き下げてあげる必要性があります。

上唇・下唇は上顎前歯・下顎前歯を覆っています。

つまり、上顎前歯・下顎前歯の位置を後方に引き下げてあげれば、上唇・下唇の位置も後ろに引き下がり、横顔の突出感の改善ができるということです✨

前歯を大きく引き下げるためには、通常であれば第一小臼歯の抜歯をして、その抜歯したスペース分、前歯を後方に引き下げます。

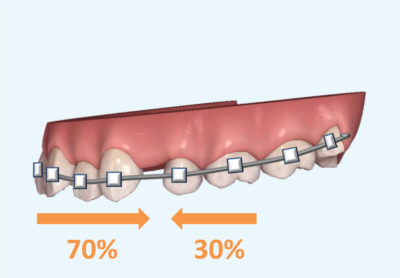

この時に、第一小臼歯よりも後方の臼歯が前方に寄ってきてしまうと、前歯を後方に引き下げることが叶わなくなります。

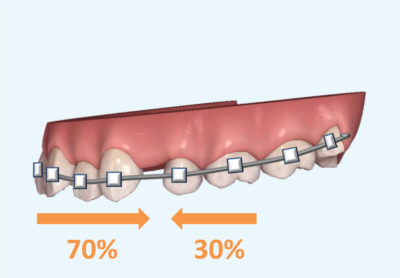

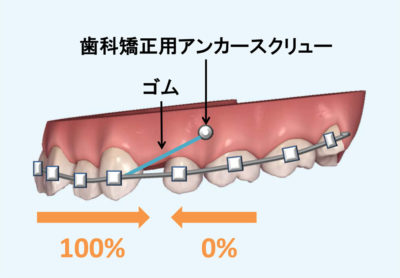

アンカースクリューを用いないワイヤー矯正治療は、奥歯などの動きにくい歯を支点にして前歯を後方に引き下げていきます。

綱引きを想像すると分かりやすいのですが、引っ張るための奥歯も、逆に引っ張られるものです。従って、奥歯が前に動いてしまうリスクがあるので、引っ張る力には限界があります。

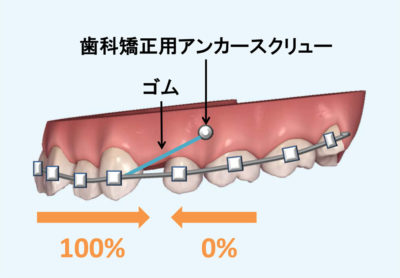

一方、アンカースクリューを用いたワイヤー矯正治療は、骨に埋入されたアンカースクリューが綱引きの力に負けることなく、絶対的に強固な支点となりうるため、抜歯した隙間のほとんど100%分、前歯を後方に引き下げることが可能というわけです。奥歯が前に動いてしまうリスクも低くなります。

アンカースクリューを用いるメリット

治療期間を短縮できる

骨にしっかり埋入されたアンカースクリューは動かないので、上記した奥歯が前方に動く力(反作用といいます。)を度外視することができます。

通常のワイヤー矯正治療は、この反作用をいかに打ち消すか、という考え方をしていきます。

反作用があることによって治療期間の短縮が望めないことも、よくある話です。

引っ張る方向が自在にできる

アンカースクリューは歯列よりも高い(下顎であれば、低い)位置に埋入されます。

上顎前歯部歯槽骨に埋入すれば、上顎前歯の圧下を行うことが可能です。

例えば、ガミースマイルの改善にはこの上顎前歯の圧下が有効です。

上顎前歯を上方に引き上げることによって、上顎前歯部の歯茎の露出は解消することになります。

通常のワイヤー矯正治療だけでは、上顎前歯の上方への引き上げに限度があるので、アンカースクリューはその点でいうと高い効力を発揮します。

難症例にも対応

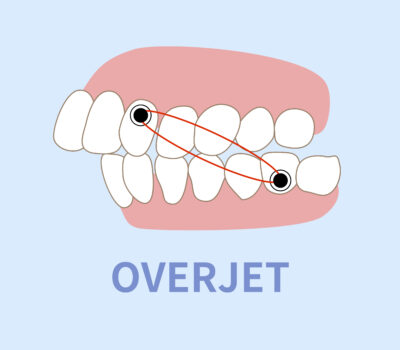

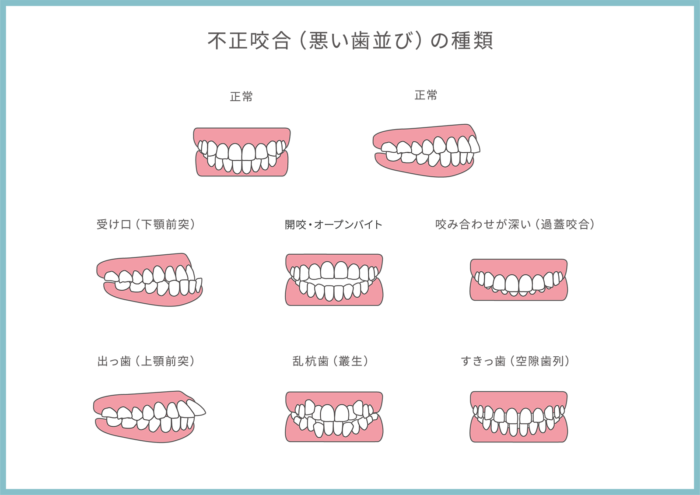

重度の出っ歯(上顎前突)では上顎前歯を大きく後方に引き下げることで、上唇の突出感を改善します。

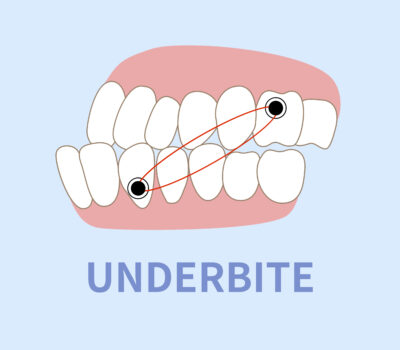

また、重度の受け口(下顎前突)では、下顎前歯を大きく後方に引き下げる必要があります。

アンカースクリューは前述した通り、抜歯したのちの後方臼歯の前方移動の恐れを考えなくて済みます。

前歯だけを大きく動かせるので、こうした難症例にも対応しやすくなります。

アンカースクリューを用いるデメリット

費用が割高になる

アンカースクリューの埋入費用は当院の場合、1本あたり¥33,000(税込)ほどです。

通常のワイヤー矯正治療よりも、その分割高にはなりますが、わずか数十分の処置で歯の移動効果が高まり、治療期間の短縮が見込めることを考えると、ぜひともご検討いただきたい処置になります🧐

骨質によっては脱落する場合もある

アンカースクリューは、しっかり骨に埋入されることが前提です。

従って、顎の骨の密度が低かったり、強度が不十分であったりすれば、支点としての役割を果たせず、抜けてしまうこともあります😱😱

しかし当院の場合、成功率は9割以上です🙆♀️🙆♂️🙆

ネジが抜けてしまうことはほとんどないので、ご安心ください。

アンカースクリューを併用したワイヤー矯正の症例紹介

実際に当院でアンカースクリューを併用した、ワイヤー矯正治療を受けられた方の症例をご紹介します。

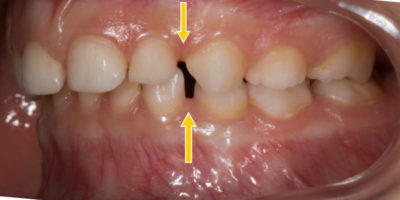

【治療前の歯並び】

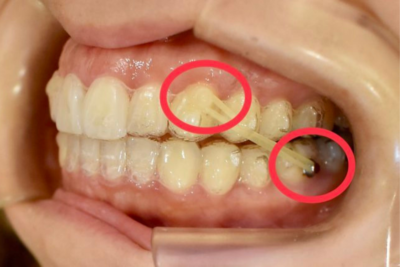

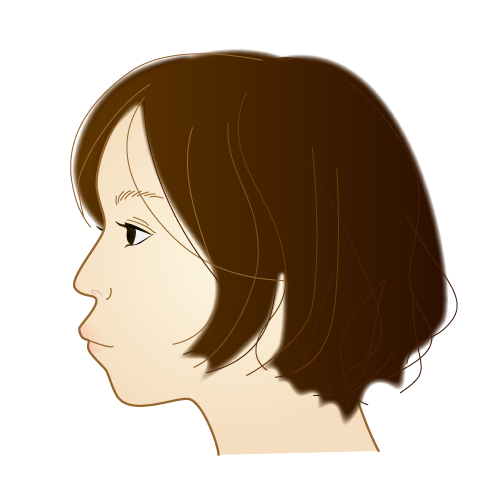

25歳、女性の患者さまです。前歯のガタガタと口元が出ていることを気にして来院されました。

【治療開始・治療経過】

上下左右4番目(第一小臼歯)の歯を抜いてワイヤー矯正で治療を行いました。

前歯のガタガタ(叢生)を並べるスペースがないことと、患者さまのご希望で口元を大きく下げたいとのことでしたので合計4本抜歯しました。

そして、上記の「アンカースクリューを併用したワイヤー矯正治療とは?」にあるように、前歯部を大きく後方に移動させるためアンカースクリューを併用してワイヤー矯正治療を行いました。

こちらは、治療開始から6ヶ月後の写真です。

抜歯も終わり、すべての歯に装置が付き、アンカースクリューも埋入しました。

まだまだ抜歯スペースは残っていますが、前歯のガタガタは改善されてきました!

治療開始から1年後の写真です。

下の歯のスペースはほとんどなくなりました!

あとは、上の歯のスペースを閉じてかみ合わせの調整です。

治療開始から1年半後の写真です。

スペースも閉じ、綺麗な歯列になりました!細かい調整を行い終了になります。

【治療終了後の歯並び】

動的治療が終了した際のお口の中のお写真です。

前歯のガタガタが解消され、綺麗な歯列になりました!

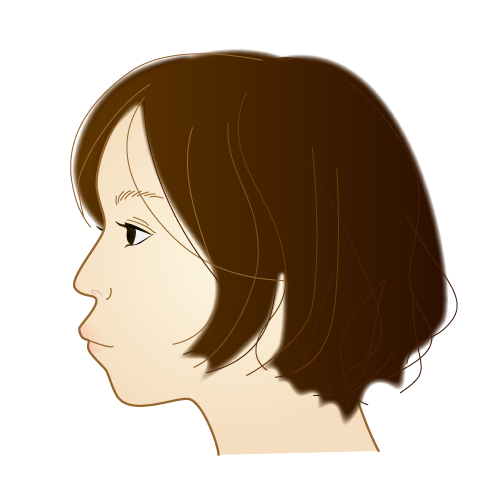

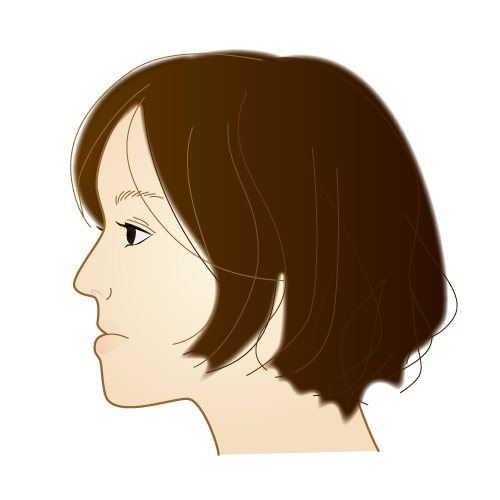

口元の突出感もなくなり、横顔がスッキリしました。

抜歯をし、アンカースクリューを使用して前歯を大きく後方移動させたことで、口元が下がり、美しい横顔になりました!!🤗🎀

【症例詳細】

- 主訴:前歯のガタガタと口元が出ているのが気になる

- 叢生、上下顎前突

- 初診時年齢:25歳

- 装置名:歯科矯正用アンカースクリューを併用したワイヤー矯正治療

- 抜歯部位:上下左右第一小臼歯

- 治療期間:2年

- 費用:905,000円(税込995,500円)

- リスク・副作用:副作用:痛み、歯根吸収、歯肉退縮、虫歯、後戻り