「歯並びが悪くなるのは遺伝だから…」と思っていませんか?

実は、歯並びや滑舌には 舌や唇・頬などのお口周りの筋肉のバランス が大きく関係しています。

この筋肉バランスが崩れると、歯が動きやすくなったり、かみ合わせや発音に影響が出ることも。

この記事では、子どもの歯並びと滑舌を守るために知っておきたい「お口の筋肉バランス」の重要性と、その改善方法をわかりやすくご紹介します。

目次

子どもの歯並びとお口の筋肉の関係

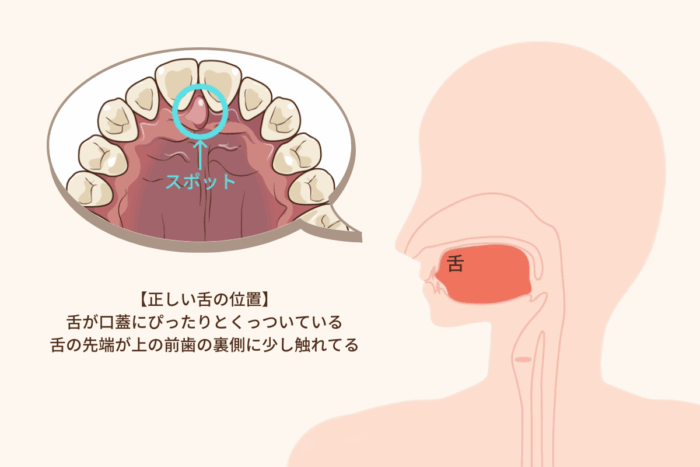

子どもの歯並びは、遺伝だけでなく舌・頬・唇の筋肉の使い方にも大きく影響されます。特に舌は、お口の中でとても強い筋肉で、正しい位置にあることで歯並びが安定しやすくなります。逆に、舌の位置や使い方が間違っていると、歯を押したり引っ張ったりして歯並びを乱す原因になります。

「お口の筋肉バランス」とはどんな状態?

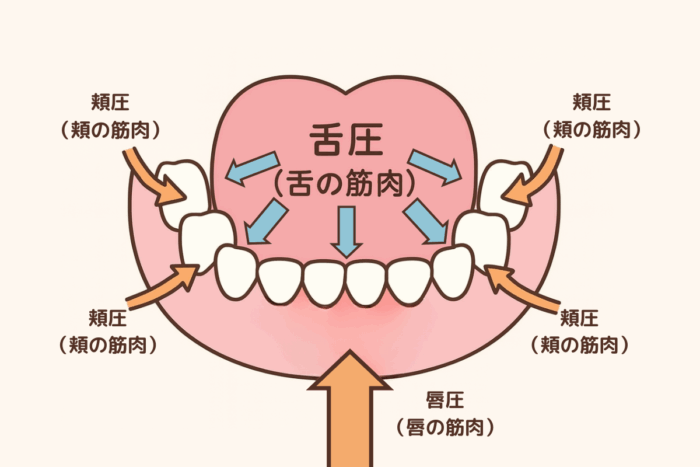

私たちの歯は、骨だけでなくまわりの筋肉の力のバランスによっても位置が決まっています。

特に大きく関わっているのが、

- 舌の筋肉(内側から歯を押す力)

- 頬や唇の筋肉(外側から歯を押す力)

この2つの力がちょうど釣り合う場所が「歯が並びやすい位置」です。

バクシネーターメカニズム

歯は常に、舌が内側から押す力と、頬や唇が外側から押す力のバランスの中にあります。この力の均衡が保たれていると、歯は正しい位置にとどまりやすいのです。これを歯科では「バクシネーターメカニズム」と呼びます。

もしこのバランスが崩れると、歯並びにも変化が起こります。

たとえば…

- 舌で前歯を押すクセがある → 前歯が外に出やすくなる

- 頬や唇の筋肉が強く働く → 歯列が内側に狭くなりやすい

つまり、歯並びを整えるためには歯を動かす矯正治療だけでなく、まわりの筋肉の使い方やクセも整えることが大切です。

筋肉バランスが崩れるとどうなる?

子どもに多い「筋肉バランスの乱れ」の原因

- 口呼吸の習慣

- 舌で前歯を押すクセ(舌突出癖)

- 指しゃぶり

- 長期間の哺乳びんやおしゃぶりの使用

- 咀嚼回数の少ない食生活

これらは筋肉の発達や使い方に影響を与え、歯並びを乱す要因となります。例えば、、

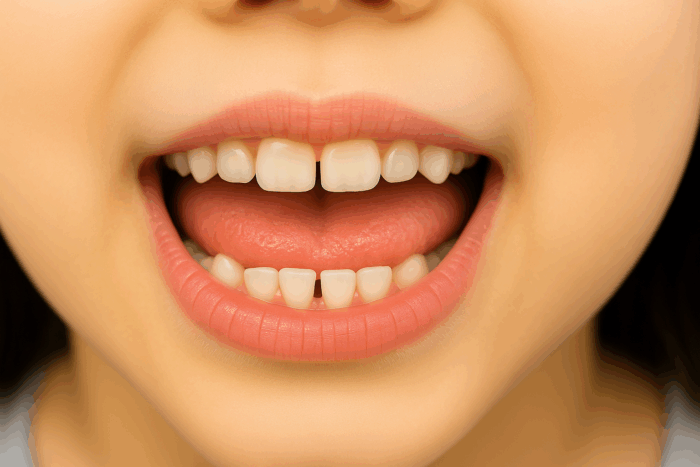

- 舌が前に出やすい(舌突出癖) → 出っ歯やすきっ歯になりやすい

- 舌が下がっている(低位舌) → 受け口や開咬になりやすい

- 口呼吸 → 唇の力が弱くなり、前歯が前に傾く(口ゴボ)

- 頬杖・うつ伏せ寝 → 顔の左右差やかみ合わせのズレの原因に

滑舌にも関係する「舌の位置」

舌は発音にも大きく関わります。特に子どものうちは正しい舌の使い方が身についていないことも多く、歯並びだけでなく話し方にも影響が出やすいです。

舌の位置が低かったり、動きが制限されていると、サ行・タ行・ラ行の発音が不明瞭になることがありますが、お口の筋肉が正しく機能していれば、発音しにくい言葉にも効果的です。

歯並びと滑舌をよくするためにできること

- MFT(口腔筋機能療法)

舌や唇、頬の筋肉を正しく使うためのトレーニング。正しい舌の位置(上あごの前歯のすぐ後ろのスポットに軽くつける)も知ることができます。 - 鼻呼吸の習慣づけ

口を閉じる習慣を身につけ、口呼吸から鼻呼吸に切り替えることで舌の位置も安定しやすくなります。 - しっかり噛む食習慣

咀嚼によって筋肉が鍛えられ、バランスも改善します。

矯正治療とあわせて、お口周りの筋肉トレーニングを行うことで、治療後の後戻りを防ぎやすくなります。

まとめ

歯並びや滑舌は、単に歯やあごの形だけでなく、舌や唇・頬などの筋肉バランスにも左右されます。

子どものうちから正しい舌の位置や呼吸方法を意識することで、将来の歯並びや話し方の安定につながります。

「うちの子、口が開きっぱなし」「発音が少し気になる」そんなときは、大宮SHIN矯正歯科では小児予防矯正(MFT)を行なっております。早めに初診相談にいらしてください。