反対咬合(はんたいこうごう)は、一般的に「受け口」や「しゃくれ」と呼ばれる歯並びで、下の歯やあごが前に出ている状態を指します。

見た目だけでなく、噛む・発音するなど日常生活に影響を与えることもあるため、「うちの子、受け口かもしれない…」と心配する親御さんは早めの理解と対策が大切です。

目次

反対咬合とはどんな歯並び?

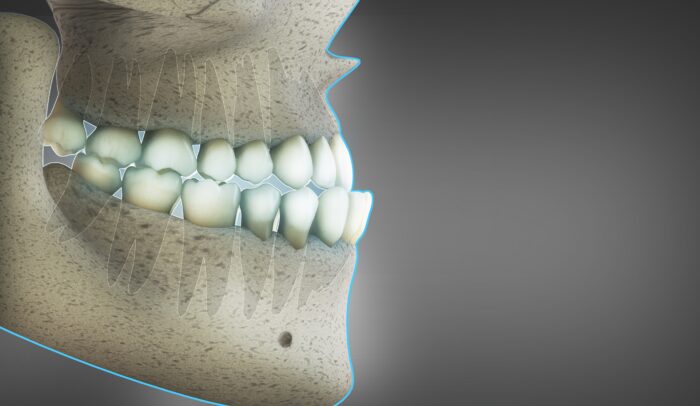

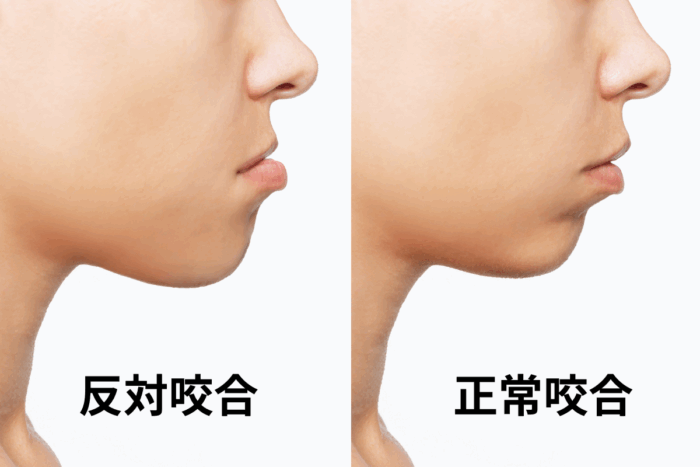

反対咬合は、上下の前歯が逆に噛み合ってしまう状態をいいます。

- 正常なかみ合わせ:上の前歯が下の前歯をわずかに覆っている

- 反対咬合:下の前歯が上の前歯より前に出ている

この状態になると、見た目に「受け口」とわかるだけでなく、噛みにくさや発音のしづらさにつながります。

受け口やしゃくれの状態を歯科用語で、「下顎前突(かがくぜんとつ)」ということもあります。歯だけでなく下顎の骨が上顎の骨より前方に出ていると下顎前突になります。

反対咬合の原因とは?

反対咬合の原因は1つではなく、いくつかの要因が組み合わさって起こります。

遺伝的要因

両親のどちらかが受け口の場合、あごの大きさや形が遺伝し、子どもも反対咬合になりやすい傾向があります。

舌や口周りのクセ

舌で下の前歯を押すクセや、口呼吸などの習慣が歯並びに影響することがあります

骨格の成長のバランス

- 上あごの成長が不十分

- 上あごより下あごが過成長

- 前歯の生え替わりが上手くいかなかった

このような理由で、下あごが相対的に前に出てしまうケースも多いです。

反対咬合のデメリット

- 噛みづらい

- 見た目が気になりやすい

- 歯茎が下がりやすく、歯周病や歯肉炎にかかりやすい

- サ行、タ行の発音がしづらい

- 顎関節症になりやすい

反対咬合を防ぐ方法はある?

完全に防ぐことは難しいですが、成長期の反対咬合は上顎の発達を妨げ、下顎の成長を促進させるため、早めに意識することで改善や予防につながる場合があります。

乳歯期からのチェック

3歳児健診などで歯科医にかみ合わせを確認してもらいましょう。

口周りの習慣改善(口腔筋機能療法)

指しゃぶりや舌を突き出すクセがある場合は早めにやめるサポートを。そのためのトレーニング方法もあり、歯科医院で行っています。積極的に取り入れましょう。

早めの矯正治療

子どもの成長を利用した「小児矯正」により、あごの発育をコントロールできる場合があります。

重度の反対咬合(=下顎前突)の場合、大人になってからだと歯列矯正のみで治療を行うことが難しく、「骨切り」と呼ばれる骨を移動させるための外科手術を併用した治療になる可能性があります。

骨格のゆがみが大きくなる前に、早めに、正しい顎の位置に改善しておいたほうが効果的です。

反対咬合の矯正が必要かも!?チェックリスト

- 上下の前歯が逆に噛んでいる

- 下あごが大きく前に出ている

- 発音に支障がある(サ行やタ行が不明瞭)

当てはまる項目が多い場合には、矯正治療を検討することをおすすめします。子どものうちに始めると、治療がスムーズに進みやすくなります。

まとめ

反対咬合は「見た目の問題」だけでなく、かみ合わせや発音にも影響する歯並びです。原因は遺伝や習慣、成長バランスなどがあり、治療法も症状や年齢で異なります。

もし、お子さまやご自身のかみ合わせに、反対咬合の不安がある場合は、早期の気づきが予防や改善につながります。早めに矯正専門の歯科医師に相談しましょう。