アングルのⅡ級ですね

どういう意味ですか…?

「アングルⅡ級ですね」と矯正歯科で言われたけれど、どういう意味?

「アングルって何?」「Ⅰ級とⅡ級はどう違うの?」「治療期間や方法は?」と気になる方も多いでしょう。歯列矯正を考えるときに出てくる「アングルの分類」は、かみ合わせの状態をわかりやすく整理するための国際的な基準です。

この記事では、矯正歯科の診断に欠かせないアングル分類の基本知識と、それぞれに合った矯正治療法や期間の目安をわかりやすくご紹介します。

目次

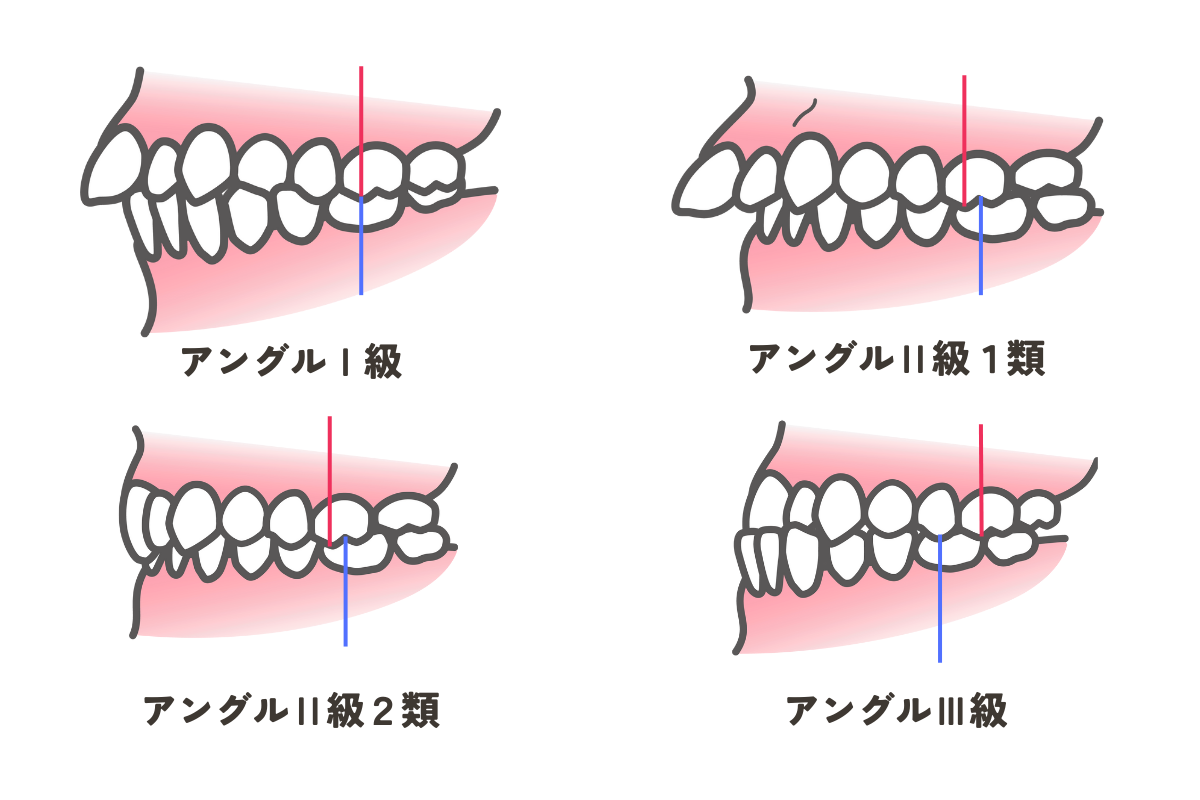

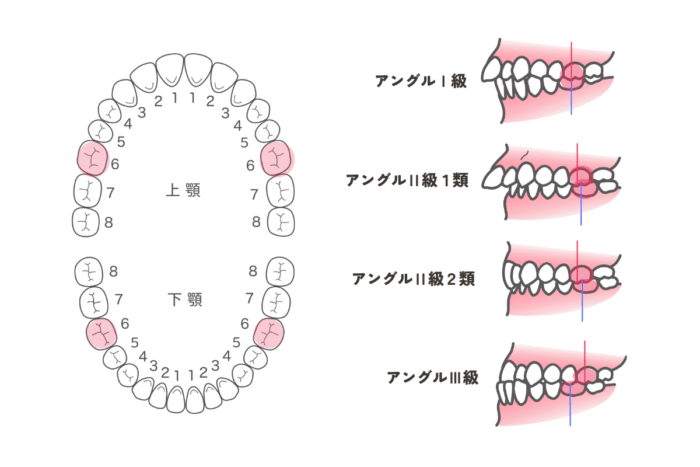

アングルの分類とは?

「アングルの分類」とは、アメリカの歯科医師エドワード・アングルによって考案された、歯並びやかみ合わせを3つに分ける国際的な基準です。

歯並び全体を診断する際、上下の奥歯(第一大臼歯)の位置関係をもとに、Ⅰ級・Ⅱ級・Ⅲ級に分けます。

・Ⅰ級(正常咬合)

奥歯の位置関係は正しい。ただし上下の前歯の突出(上下顎前突)、叢生(ガタガタの歯並び)、過蓋咬合などの問題を伴うことがある。

・Ⅱ級(上顎前突・出っ歯タイプ)

上の奥歯のかみ合わせが前方に位置し、上あごや上の前歯が前に出ている。横顔で口元が出て見えることが多い。

・Ⅲ級(下顎前突・受け口タイプ)

下の奥歯や下あごが前に出ていて、下の歯が上の歯より前に出て噛む状態。いわゆる「受け口」

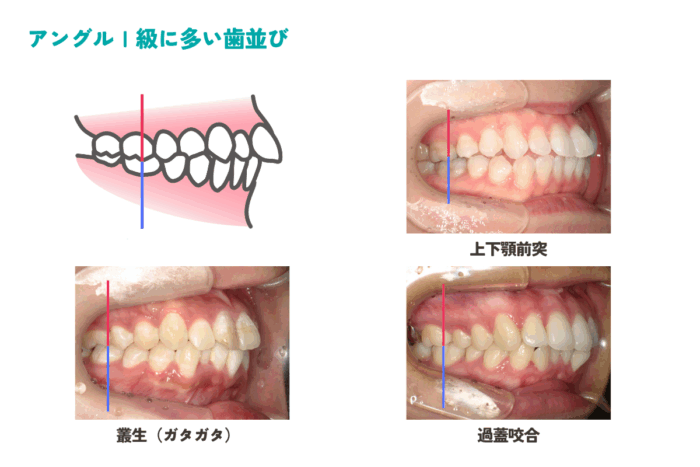

アングルⅠ級の特徴

「Ⅰ級」は奥歯の位置が正しく、基本的には正常なかみ合わせですが、前歯の傾きや噛み込みの深さによって不正咬合(上下顎前突、ガタガタ、過蓋咬合(深い噛み合わせ)など)の歯並びになることがあります。

治療方法と期間の目安

ワイヤー矯正・マウスピース矯正装置のどちらも対応可能です。症例によっては抜歯やアンカースクリューを併用することもあります。治療期間の目安は1年半〜2年半程度。

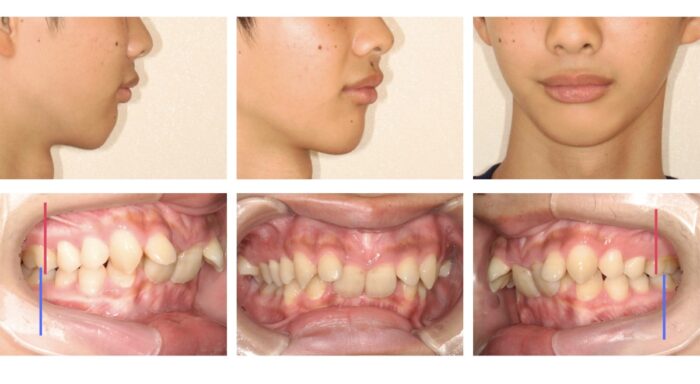

アングルⅡ級1類(出っ歯タイプ)

「Ⅱ級1類」は 上の前歯が前に出すぎていて出っ歯に見えるかみ合わせ です。

筋肉の癖や成長の影響も大きいため、早めに相談することで治療の選択肢が広がります。

見た目・症状の特徴

- 奥歯(大臼歯)の位置関係は「上の歯が前に出ている」タイプ

- 前歯(特に上の前歯)が前に傾いているため、出っ歯(上顎前突)に見える

- 横顔のEライン(鼻先とあごを結ぶライン)から、唇が前に出やすい

- 前歯のかみ合わせが深くなり、過蓋咬合(かがいこうごう)を伴うこともある

なりやすい人の傾向

- 口がポカンと開きやすく、口呼吸になりやすい人

- お口周りの筋肉が弱い、舌を前に押し出す癖(舌突出癖)がある人に多い

- 唇を閉じにくかったり、口が乾燥しやすい人

治療の考え方

- ワイヤー矯正やマウスピース矯正装置で、上の前歯を後ろに下げたり角度を調整したりする

- 場合によっては、奥歯の位置や下あごの成長も考慮する

- 軽度なら非抜歯で治療可能なこともあるが、スペースが足りない場合は抜歯を検討することもある

- 治療期間は2~3年程度

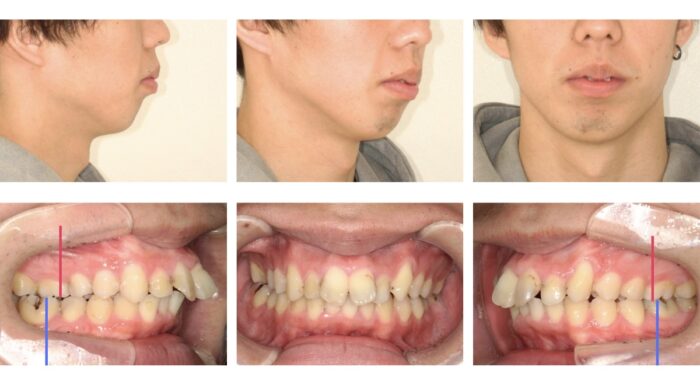

アングルⅡ級2類(前歯が内側に傾くタイプ)

※アングルII級の画像の症例の詳細はこちら

「Ⅱ級2類」は、奥歯の位置関係は1類と同じで、前歯が内側に傾いて、口元が奥まって見えるタイプのかみ合わせです。

見た目・症状の特徴

- 噛み合わせが深く、下の前歯がほとんど隠れてしまう「過蓋咬合」を伴うことが多い

- 見た目としては「出っ歯」ではなく、むしろ「口元が引っ込んでいる」印象になる

- 顎の動きが制限され、顎関節症のリスクが高い

なりやすい人の傾向

- お口周りの筋肉が強くて硬い(口をぎゅっと閉じるクセがある)

- 歯ぎしりや食いしばりなどで噛み締めが強い方に多い

- 舌が横に広がるクセ(側方舌癖)がある

治療の考え方

- 内側に傾いている上の前歯を、外側に少し立ち上げるように動かす

- 奥歯の位置や噛み合わせを調整(圧下)しながら、前歯の重なりを浅くしていく

- 装置としてはワイヤー矯正が選ばれることが多い

- 治療期間は2〜3年、またはそれ以上かかることもある

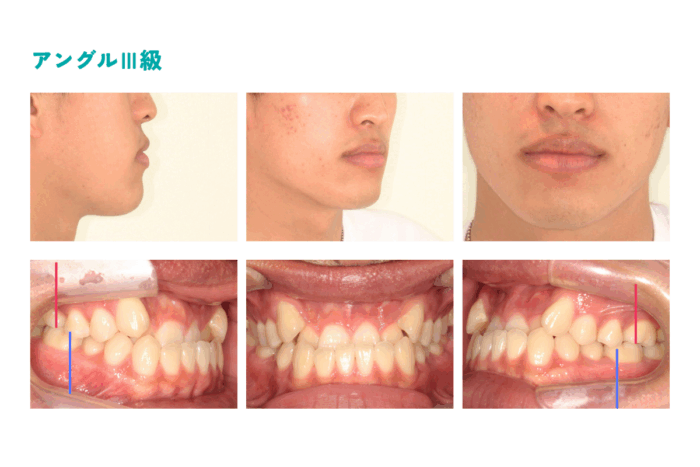

アングルⅢ級(受け口タイプ)

「Ⅲ級」は、一般的に下の歯や下あごが前に出ている状態を指します。いわゆる、「受け口」や「反対咬合」と呼ばれるケースです。症状が重度の場合、大人になってからだと外科手術が必要になる可能性も。早めに専門医に相談することが大切です。

見た目・症状の特徴

- 上の前歯より下の前歯が前に出ている

- 横から見ると、下あごが前に突き出している、顔立ちがしゃくれている

- 前歯をかみ合わせたときに下の歯が前に来る

- 食べ物を噛みにくい、発音が不明瞭になることがある

なりやすい人の傾向

- 遺伝的な要因(家族に受け口の方がいる場合)

- 下あごの成長が強い

- 上あごの成長が弱い

治療の考え方

- 軽度の場合、ワイヤー矯正やマウスピース矯正装置で前歯の傾きを改善

- 成長期の子どもの場合、顎の成長をコントロールする装置を使用

- 骨格的な問題が大きいと外科的な手術と矯正の併用が必要になる

- 治療期間の目安は2〜3年程度

アングルの分類からわかること

①自分の歯並びのタイプを知ることができる

Ⅰ級・Ⅱ級・Ⅲ級と分けることで、自分の歯並びが、「奥歯のかみ合わせ正常に近いのか」「出っ歯傾向なのか」「受け口傾向なのか」がわかります。

②治療方針の目安や期間の予測ができる

分類により、治療法が変わることがあります。ワイヤー・マウスピース、場合によっては抜歯や外科的治療の必要性など、治療計画の基盤になります。また、どのくらい歯を動かす必要があるかがある程度予測できるため、治療の期間や治療の難しさの参考になります。

まとめ

アングル分類は、歯科矯正で最も基本となるかみ合わせの診断方法です。同じ「出っ歯」でも、Ⅰ級とⅡ級では症状や治療法が異なります。

自分やお子さまの歯並びがどのタイプなのかを知ることで、治療のイメージがぐっとわかりやすくなります。「噛み込みが深くて下の歯が見えない」「受け口かもしれない」と感じたら、早めに専門医に相談することで、歯の健康や顎関節症など将来的なリスクを防ぐことができます。